вступление / об авторе / книги / отзывы / интервью / фото / блог / контакты

Чайная роза. Быль (Мой авторский блог на новостном портале "RuMixer")

Наш филологический факультет МГУ называли «институтом благородных девиц», и это было похоже на правду. Никогда больше я не видела такой плотности молодых и красивых девиц. И все, в придачу, – умницы! Хотя дур среди них было тоже немало. Но одно другому, как известно, не помеха.

К нам приезжали знакомиться , дежурили на выходе из гуманитарного корпуса на Ленинских горах (мой первый муж "образовался" именно так)), и лично я совершенно не страдала от того, что мальчиков среди наших студентов не было вовсе, за исключением нескольких экземпляров, с кем наши профессора связывали серьезные надежды на будущее отечественного языкознания и литературоведения.

В дальнейшем получилось так, что я работала в карьерной организации, где карьеру делали, естественно, кто? Мужчины. Поскольку женщине сделать карьеру в советской организации можно было либо через партком, либо через другое место.

Меня не устраивал ни первый, ни второй варианты, я пошла, что называется «по профсоюзной линии». Это не сулило больших высот, зато мой культурно-массовый сектор не давил на мою совесть. Но я понимала, что никогда, никогда мне не догнать своих ровесников, имевших счастье носить в младенчестве голубые ползунки и позже уверенно осваивающих служебные высоты. Гендерная дискриминация – страшное дело. Страшнее – только дискриминация возрастная. Я прошла и через то, и через другое.

Да, ну о чем это я. Время шло, савецкие «оковы пали», наступила пора корпоративного бизнеса, и я стала большим начальником. Без парткома и без другого места. По конкурсу. И опять началась жизнь среди мужчин. Я к ней уже привыкла и знала, что не будешь показывать зубы, сожрут, затопчут и не вспомнят, как «хороши, как свежи были розы», и в их числе я – в душе такая томная, такая чайная…

Воевать с мужчинами на служебном поле – дело неблагодарное. Все худшее, чем располагало мое “эго”, мне пришлось за годы государственной службы и работы в корпоративном бизнесе держать в боевой готовности. Я редко вспоминала в то время о том, что я – как бы девочка. И что это огромная привилегия, подаренная мне природой.

Мне никогда не хотелось стать мальчиком. Я всегда немного их жалела, потому что у них все так было неинтересно: какие-то дурацкие рогатки, пистолеты и штаны унылых цветов. Не представляю, что означает зависть девочек по отношению к мальчикам. И отсутствие одной маленькой штучки, которая есть у мальчиков, тоже меня никогда не заставляло страдать. У нас, у девочек, и без нее все замечательно устроено. Мальчики не дадут соврать. Кроме того у нас есть священное право торчать перед зеркалом, плакать, чтобы добиться своего, сплетничать, делать глупости и любить розовый цвет.

Жизнь доказала мою правоту.Я давно уже не работаю. Больше всего я благодарна замечательному времени, что наступило после моего увольнения, за то, что оно мне позволило опять почувствовать, что я девочка, что я – дурочка и что мне не стыдно любить розовый цвет.

Окололитературное: избранные места из переписки с друзьями

Она: "Надо быть благодарной жизни, которая не перекроила наши личики в рыла и не замылила глаз на красоту. Не озлобила. И разум девственно чист... Как в двадцать пять. Почти те же грабли и ляпы".

Я: "Насчет граблей (грабель, кочергов, кочерег, и пр.) - я тоже свои грабли люблю. Я их холю и лелею и регулярно на них наступаю, чтобы мы с ними не потеряли форму. И благодаря этому тоже чувствую себя молодой".

Возвращение

Летние литературные каникулы подходят к концу.

Давно я здесь ничего не писала. Теперь нужно восстанавливать форму.

Спешу ухватить собственную мысль за хвост, пока она от меня не убежала:

"Печальней ситуации, когда книга лучше, чем ее автор, может быть только случай, когда автор лучше, чем его книга".

Что до моего собственного выбора, то я бы предпочла, чтобы мои книги были бы лучше, чем я сама.

Литературный журнал "Современная литература. Точка ZRения"

Юбилейный номер журнала разместил главу из моего романа "Жить легко".

Называется она "Ирина Даниловна".

ВОТ ТАК ОТЕЦ ПРИШЕЛ С ФРОНТА

Это не парадная фотография. Это отец в первый день после фронта дома, на балконе нашей квартиры на Чистых прудах, уже немножко "принявший на грудь".

Его сфотографировал мой дед.

Жизнь любит все закольцовывать. На этом балконе когда-то стояла моя бабушка и смотрела вслед моему отцу, рядом с которым шел дед.

Отец тогда после летного училища на сутки был отпущен домой попрощаться и уходил на фронт, а дед его провожал.

Они ничего не сказали бабушке, чтобы не терзать ее. Она не знала, что ее сын уходит на войну.

Наверное, дед , военный инженер и генерал Генштаба СССР, мог запросто устроить своим детям бронь. Но ни ему, ни бабушке это даже в голову не пришло.

Отец был боевым летчиком, последний вылет - утро 9 мая 1945 г. Здесь ему 21 год.

Его брат попал в "котел" под Харьковом и пять лет провел в концллагерях.

Освободили его американцы. И он вернулся домой, на Чистые пруды. А что было потом - отдельная история. Очень тяжелая.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Этот текст я написала несколько лет назад. Если бы я тогда могла предположить, что в этот день главным моим чувством будет стыд за происходящее сегодня. Хорошо, что отец всего этого кошмара не увидел.

Итак, еще раз: ДЕТИ ВОЙНЫ

«Мы – дети войны», – говорят люди, чье детство изуродовала война.

Мы, – кто родился намного позже, - тоже дети войны.

Потому что наши отцы были Там.

Дети фронтовиков – очень часто дети боевых офицеров, которых надолго оставили в армии уже после войны. Тех, за кого девушки нашей страны мечтали выйти замуж. Потому что тогда это были такие офицеры.

Дети фронтовиков - это часто дети инвалидов, которые всю жизнь потом проходили с палочкой или на костылях, или, как мой школьный учитель математики, - чертивший на доске идеальные прямые и окружности оставшейся левой рукой.

Дети фронтовиков - это дети бывших солдат, которые после войны запретили себе и жене даже вспоминать то, что было. Которые «забили на все». И не участвовали, не праздновали, не отмечали. Но помнили. И тяжело пили по только им одним памятным датам.

Дети фронтовиков – это дети тех, кто попал в лагеря и дожил до освобождения. Вы помните этот вопрос в анкетах: "Были ли вы или ваши родственники в плену или интернированы?" А про оккупированные территории?

Они остались жить с чувством непереносимой обиды и необходимостью оправдываться всю жизнь.

Мы – дети войны, потому что память о ней присутствовала в каждом доме. Потому что мало у кого не найдется коробки, где хранятся награды отца - настоящие, боевые.

А не к памятным датам - спустя полвека.

Потому что есть альбомы. Вот они – бритые наголо, губастые и тощие. Внимательно смотрят на тебя. И никто из них еще не знает: этот погибнет под Ленинградом, а этот в боях за Кениксберг. А этот останется жить и всю жизнь вспоминать того, кто под Кенигсбергом. Что-то очень зацепило тогда их обоих. Что-то тогда так сложилось, что думали, дружбе не будет конца.

Мы дети войны, потому что Девятого мая в каждом доме жил День Победы. Это была наша Победа. И мы, маленькие, тоже праздновали и гордились. Это был и наш праздник, пусть и очень горький.

Мы дети войны, потому что мы помним военные песни. А помним потому, что их пели наши родители. Когда собирались за столом, когда приходили в дом фронтовые товарищи. Когда мать пекла пироги в полстола и вытирала слезы кухонным полотенцем, если вдруг начинали: «Враги сожгли родную хату, убили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому излить печаль свою...».

Мы дети войны, потому что ни один из нас не мог спокойно видеть древнего деда на улице (когда еще их, настоящих фронтовиков, можно было встретить) с орденами на допотопном пиджаке. Что-то начинало биться внутри, рваться наружу. Что-то начинало ужасно болеть. И мы все знали, почему.

Мы дети войны, потому что мы помним их, уже старых, беспомощных, таких наивных, которые не понимали, что же такое происходило, как же так было можно. И не о себе они совсем, кому–то ведь было еще хуже. Жилищный вопрос для ветеранов был почти решен.

И вот настало время, когда буквально каждый из них получил свою совершенно отдельную квартиру. Навсегда.

Мы дети войны, потому что мы – взрослые сироты. Война догнала наших отцов и отняла их у нас, и от горя умерли наши матери.

На полувековой юбилей Победы в 1995-м году они, уже очень старые, в казенных выданных им к празднику серых костюмах, шли по площади сами, старательно ровняя шаг и поддерживая друг друга плечом.

Потом, через десять лет, уже в 2005-м, тех, кто остался в живых, Девятого мая везли по Красной площади на грузовиках военного образца. Их везли по площади, и все понимали – они уходят.

Еще через пять лет - в 2010-м году, когда не было уже и грузовиков, - было ясно: они не уходят. Они уже ушли.

И на смену им пришли ряженые.

Мы дети войны, потому что через них, наших отцов, мы чувствовали себя частью Страны. Частью Истории. Потому что это было частью нашего дома, нашей семьи.

Мой отец умер вскоре после шестидесятилетия Победы в 2005-м году.

За неделю до смерти он мне сказал: «Ну вот, вроде, я все сделал. Теперь я совершенно свободен».

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Давайте я расскажу о том, что было 22 года назад, в 1995 году на пятидесятилетие Победы.

Тогда в первый раз задумали сделать парад фронтовиков – пустить по Красной площади ветеранов. Подготовка началась за полгода. Они приезжали на плац к 8-ми утра, тренировались по нескольку часов, учились заново ходить шеренгой, тянуть ногу и прочее.

Чтобы быть допущенным к параду, каждый должен был пройти медкомиссию. Допускали только тех, кто был “более или менее” на ногах. Тех, кто был слишком стар или слишком болен, выбраковывали.

Вы видели, как плачут от обиды старики-ветераны? Вытирая по-детски слезы, которые бегут по щекам? Не дай вам бог. Правда, теперь уже по-любому увидеть это не придется.

На тренировки по отработке шага приезжали счастливчики, кого допустили: и старики, и старухи. Все – с больными ногами, давлением и прочее, но все держались. Складывали свои сумочки-пакетики на газон и ходили по нескольку часов. Иногда кому-то становилось плохо, но виду такой старик или старуха не подавал, и никто рядом их не выдавал. У всех в карманах лежали лекарства: они знали, что делали.

В день парада отец встал в три часа утра. Я помню, как тщательно он брился и как тряслись у него от волнения руки.

Потом он позвонил своему фронтовому товарищу и каким-то придушенным голосом спросил: «Петька, ну ты как, готов?». Петька был такой же, как отец, старик, еще старше. Просто они на всю жизнь остались друг для друга Петьками, Лешками, Сашками – эти когда-то необыкновенно красивые, смелые, как черти, боевые летчики, а на самом деле - просто мальчишки.

Они здорово прошли. Они чеканили, как могли, шаг, тянули ногу, держали высоко поднятыми головы. Они справились. А после, обняв друг друга, плакали. Большая часть из них знали, что прощаются навсегда.

Когда уже после парада я, увозя отца домой, спросила, как же он выдержал такую чудовищную нагрузку, он сказал: “Так мы же поддерживали друг друга».

– Как? – Спросила я.

– Мы договорились идти очень тесно, чтобы, если кто не дотянет, поддерживать. Плечом...

P.S.

Спасибо моему школьному другу Василию Колотинскому за то, что он записал на пленку тот парад. Я вижу на ней отца и его товарищей. Они идут, тесно сдвинув плечо к плечу...

Авторская рубрика "Проверено на себе", MediaGroup "RuMiixer" (Chicago)

http://www.rumixer.com/записка-гедониста/

Записка гедониста

Тут давеча за маникюром пыталась понять, куда можно себя запихнуть: в «этики», «эстетики» или «религиозники» – по-нашему, по Кьеркегоровски. Кто не держит его книги на ночном столике, попрошу выйти в сад.

«Религиозники»

С ними все ясно. Ибо не люблю и не уважаю. Ответственности за первородный грех никакой, я их об этом не просила. Страх наказания на том свете тоже отсутствует. Если силы небесные существуют (верю в это), то, на мой взгляд, не для того, чтобы карать и выбивать долги. Они – не ребята из коллекторского агентства.

А для чего они есть, нам все равно не узнать.

«Этики»

Все бы ничего, когда б ни чувство долга, согласно которому они живут. Подлая вещь это чувство долга. Обожаю Савву Игнатича из “Покровских ворот”: “Жить надо не для радости, а для совести!”

Когда делаешь то, что тебе совсем не нужно, все равно делаешь это для себя. Потому что потом совесть замучает. Если же ты это делаешь для дорогих тебе людей (или других существ), тогда это уже не чувство долга, а чувство любви. И вообще, любой хороший поступок продиктован чувством любви, если разобраться. К себе самому, чтобы потом тебя совесть не терзала – это когда чужие или даже неприятные тебе люди или ситуации, за которые ты ответственности не несешь.

Какое может быть чувство долга по отношению к детям, родителям, или же тем, кого ты когда-то решился приручить и теперь отвечаешь за них? Это любовь.

Какое чувство долга по отношению к тем, кого жалко, за кого начинает болеть сердце? Нищие бабки, брошенные животные и все те далекие и незнакомые, кому мы почему-то периодически переводим деньги на карту Сбербанка. Это тоже любовь.

«Чувство долга» – это из заповедей. Это то, что из страха наказания, из привычки следовать тому, что нам с детства внушали, а не из любви. Ну что-то типа «долга перед родиной». Я, кстати, ей ничего не задолжала. А вот что ей, этой родине сказать, у меня есть. В том числе и на страшном суде, если таковой нас ждет. В чем я очень сомневаюсь. Быть верным жене/мужу из чувства долга, это скорее, оскорбительно. Короче, не люблю и не хочу. И не буду.

«Эстетики»

Знают, чего хотят, ценят удовольствия, об ответственности и чувстве долга предпочитают не задумываться. Но у них хватает ума не следовать общим правилам. С одной стороны, мотыльки беззаботные, с другой стороны – сильно не дураки, если в состоянии сознательно выбрать свой собственный путь. Если человек говорит вам «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!», то это еще не означает, что сам он – безответственный тип. Не исключено, что в его собственном вокабуляре эта самая ответственность и, не приведи господь, чувство долга просто называются под-другому. А как – сами догадайтесь.

Ну все. Пошла делать педикюр. Из чувства долга перед окружающими.

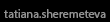

P.S. Ноги не мои.

ГЕРМАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС РУССКОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ

Опубликован длинный список Германского международного литературного конкурса русскоязычных авторов.

Там есть и мой роман "Жить легко", чему я очень рада.

И я с удовольствием поздравляю своего школьного друга и уже дипломанта этого конкурса Василия Колотинского, который в этом году представил свою публицистическую работу "Директор лечебницы" и также номинирован на премию.

Литературно-художественный альманах « Новый континент », Чикаго

Глава из романа "Жить легко"

http://www.kontinent.org/tatiyana-sheremeteva-otrivok-iz-romana-zit-legko/

Страницы

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- …

- следующая ›

- последняя »